Edições (121)

CONFIRA NA EDIÇÃO DO MÊS: Edicao nº 388 - Fevereiro de 2012

As Colossais Distâncias Cósmicas

Quando criança, eu costumava passar as férias escolares na então tranqüila ilha de Itamaracá, no estado de Pernambuco. Os habitantes locais viviam em vilarejos muito pobres e obtinham seu sustento principalmente da pesca. O filho de um pescador, Duda, estava entre meus companheiros de brincadeira. Naquela época, o ensino fundamental já era oficialmente obrigatório, mas Duda, de dez anos, havia abandonado a escola. Por causa disso, ele, assim como a maioria dos ilhéus, vivia imerso num oceano de superstições. Eu sabia desse triste estado de coisas porque já me entusiasmava por astronomia e conversava com eles sobre os objetos celestes. Duda era uma amostra representativa da visão de mundo predominante em Itamaracá. Suas crenças, por sinal, guardavam uma notável semelhança com as de alguns povos antigos, como os gregos. Para eles, as estrelas eram pequenas luzes coladas no céu, a uma distância talvez não muito maior do que a que um avião podia voar. Quando eu dizia que astronautas já haviam caminhado sobre a Lua, ele respondia com um Varêi!, interjeição que mistura espanto e desaprovação usada apenas pelos itamaracaenses, e afirmava que a Lua era território reservado a Deus. Portanto, eu cometia uma blasfêmia ao dizer que nosso satélite havia sido visitado.

Eu me divertia com essas opiniões inocentes e errôneas. Mas se tentarmos por um momento descartar tudo o que aprendemos e apenas observarmos o céu a olho nu, ele se apresenta exatamente como certas culturas pré-científicas o descrevem. As estrelas se parecem mesmo com luzinhas, todas elas mais ou menos à mesma distância de nós, fixadas a uma espécie de esfera invisível que nos rodeia. Para mim, era uma sensação maravilhosa saber a verdade: as estrelas não são luzinhas, mas sim gigantescas bolas de gás incandescente tão grandes quanto o Sol, algumas possivelmente contendo planetas e seres inteligentes olhando em nossa direção e se perguntado se por aqui haveria alguém (nenhum planeta extrasolar havia sido descoberto até então. Hoje, os astrônomos sabem da existência de milhares deles).

Desde a antiguidade já se conheciam indícios de que os planetas e o Sol estavam muito distantes. Em torno de 250 AEC (antes da era corrente), Aristarco de Samos empregou um engenhoso método para deduzir que o Sol era bem maior que a Terra (ver quadro ao lado).

Isso o levou a propor o modelo heliocêntrico pela primeira vez. No século XVI, ainda antes do telescópio, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe utilizou instrumentos de precisão inventados por ele para determinar as posições exatas dos planetas no céu, o que permitiu que seu sucessor, o alemão Johannes Kepler, calculasse suas trajetórias e posições relativas em torno do Sol. As distâncias reais, no entanto, só foram calculadas no século XIX, quando a separação entre o Sol e a Terra foi finalmente medida observando-se passagens do planeta Venus na frente do Sol. As distâncias até as estrelas também só se tornaram conhecidas no século XIX, com a medição da primeira paralaxe estelar (ver quadro ao lado). Infelizmente, em pleno século XXI, esse conhecimento ainda é pouco difundido, mesmo em sociedades afluentes.

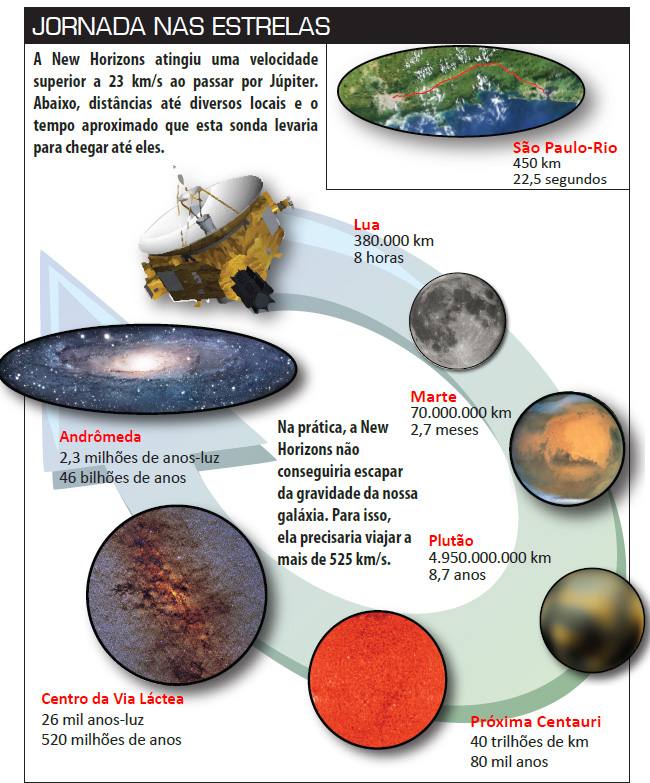

Viagem Demorada

O que se descobriu é que as distâncias até as estrelas são imensas. A estrela mais próxima de nós (depois do Sol, é claro), apropriadamente chamada Próxima Centauri, está a cerca de 40 trilhões de quilômetros de distância. Pronunciar um número tão grande é fácil. Compreendê-lo adequadamente não é tão simples. Para colocar os valores envolvidos em perspectiva, imagine-se viajando de carro até uma cidade próxima, a 100 km de distância. Numa boa estrada, esse percurso leva em torno de uma hora. Essa mesma distância é coberta em pouco mais de doze segundos por uma espaçonave em órbita da Terra. Rodando dia e noite, sem parar, a 100 km/h, o carro levaria 158 dias para percorrer 380 mil quilômetros, distância equivalente à da Lua (se bem que, tipicamente, um carro demora cerca de vinte anos, se durar todo esse tempo, para atingir tal quilometragem). Essa mesma distância foi percorrida em pouco mais de 8 horas pela sonda New Horizons, que se dirige a Plutão, em 2006. A New Horizons continua a acelerar; sua viagem até Plutão deverá durar nove anos. Plutão está em média 15 mil vezes mais afastado de nós que a Lua. Um dado sem dúvida impressionante, mas insignificante comparado à distância para Próxima Centauri. Essa estrela está mais de 105 milhões de vezes mais distante que nosso satélite, e a New Horizons levaria quase oitenta mil anos para chegar até lá! Diante disso, vale lembrar que as primeiras civilizações humanas, como a sumeriana e a assíria, e os primeiros registros escritos, datam de “apenas” 6 mil anos. Utilizando o melhor de nossa tecnologia atual, viajar para Próxima Centauri – de preferência um percurso de ida e volta – levaria 26 vezes mais tempo do que toda a história humana desde a invenção da escrita (ver quadro ao lado). É desnecessário dizer que um projeto com esse objetivo, no momento, é inviável. Além do tempo gasto, há outras dificuldades ainda mais intimidantes (ver “Missão Impossível?”, SCIENTIA, Edição 8). É provável que seres humanos, pelo menos na sua forma atual, nunca deixem a vizinhança de nossa estrela, ao contrário do que levam a crer inúmeros contos de ficção científica.

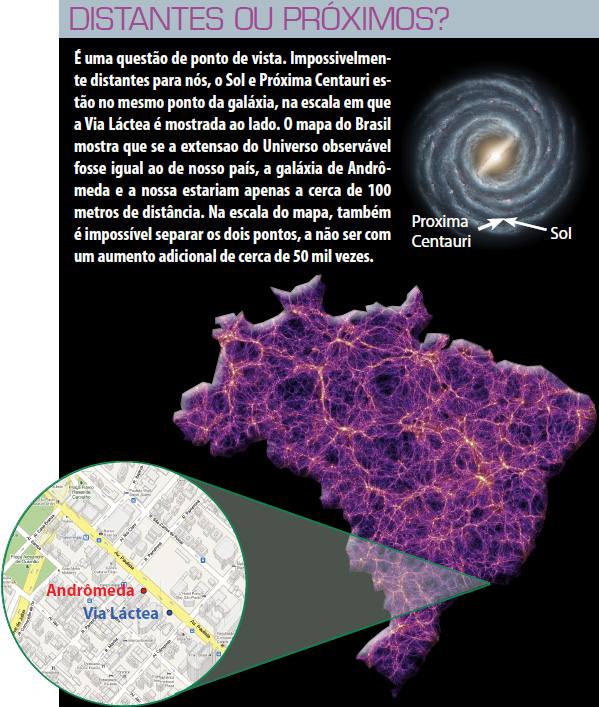

A distância até Próxima Centauri, por sinal, é só o começo de nossa progressão. Ela é na verdade minúscula comparada com as dimensões de nossa galáxia e do Universo como um todo. Se nossa galáxia fosse vista de longe, o Sol e Próxima Centauri estariam praticamente no mesmo lugar. Pensemos agora na coisa mais rápida que existe no Universo: a luz. Um feixe de luz vai da Terra à Lua em pouco mais de um segundo e leva apenas quatro anos para ir até Próxima Centauri. Esse mesmo feixe, se apontado em direção ao centro de nossa galáxia, demoraria 26 mil anos para chegar lá. Para atingir a borda oposta à nossa na galáxia, ele demoraria quase 100 mil anos viajando.

A galáxia mais próxima da nossa, excluindo-se galáxias satélites como as Nuvens de Magalhães, é a de Andrômeda, que os astrônomos acreditam ser semelhante à Via Láctea (ver figura ao lado).

Se apontássemos um feixe de luz na direção de Andrômeda, ele chegaria lá depois de ter viajado por 2,3 milhões de anos. Completando a progressão de distâncias que se iniciou com a Lua, em relação ao Universo observável – mais sobre isso adiante – a Via Láctea e Andrômeda estão praticamente encostadas uma à outra. Se o Universo visível tivesse uma extensão comparável à do Brasil, as duas galáxias em questão estariam localizadas não apenas na mesma cidade, mas no mesmo quarteirão (ver quadro ao lado). Há galáxias muito mais distantes que Andrômeda e a luz precisa viajar por bilhões de anos para chegar até elas.

Portanto, há enormes espaços vazios entre as estrelas e também entre as galáxias. E o número de estrelas no Universo é, como vários livros de popularização científica nos lembram, maior que o número de grãos de areia em todas as praias da Terra. O Universo contém centenas de bilhões de galáxias, cada qual reunindo centenas de bilhões de estrelas. Nenhum mito de criação humano jamais chegou sequer longe de descrever o tamanho real do Universo.

Diálogo Interplanetário

A vastidão do cosmos tem implicações bizarras. Imagine-se conversando com um astronauta em Marte, quando este planeta se encontra próximo ao nosso (quando os dois astros estão “do mesmo lado” em suas órbitas em torno do Sol). Ao mesmo tempo em que conversa, você o observa andando sobre o planeta vermelho através de um telescópio ultra-potente. Você saúda o astronauta, mas percebe que ele continua suas tarefas como se não tivesse ouvido nada. Você tenta novamente chamar sua atenção. Tenta repetidas vezes, mas nenhuma reação. Frustrado, você desiste de contatá-lo, mas continua observando o que se passa lá longe. Aparentemente, houve algum problema com seu aparelho de rádio. Oito minutos depois você se surpreende com o som e a imagem do astronauta respondendo, com irritação, a seus repetidos chamados. Agitado, você se desculpa e tenta prosseguir a conversação, perguntando sobre a temperatura em Marte. Porém, o astronauta novamente parece ignorá-lo. Depois de algumas repetições desse comportamento estranho, você conclui que é possível dialogar com seu interlocutor distante, mas por algum motivo ele só responde às suas perguntas oito minutos depois que elas são feitas. Meses depois, Marte se encontra mais distante da Terra e você decide iniciar outra comunicação com o astronauta. Desta vez, já acostumado com essa estranha propriedade das conversas radiofônicas com Marte, você espera os oito minutos por uma resposta, mas não ouve nada. A resposta finalmente chega, mas somente depois de vinte minutos. Intrigado, você arrisca uma hipótese para explicar esses acontecimentos. Provavelmente, sua imagem e voz levam alguns minutos para viajar até Marte, e qualquer resposta de Marte leva mais alguns minutos para chegar até a Terra. Ao dialogar, o tempo entre uma pergunta e sua resposta é igual ao necessário para a pergunta, e em seguida a resposta, viajarem entre a Terra e Marte. Além disso, esse tempo varia conforme muda a distância entre os planetas. Ao observar o astronauta ao telescópio, você não está vendo o que ele está fazendo agora, mas o que ele fazia há quatro minutos. Por isso ele não responde imediatamente.

Você finalmente conclui que qualquer tipo de informação demora um tempo para ir de um lugar para outro. Assim como, no passado, uma caravela levava meses para cruzar o oceano e trazer a notícia da morte do rei e da ascensão do príncipe herdeiro ao trono – e nesse ínterim as pessoas na colônia agiam por meses como se o rei ainda estivesse vivo – as comunicações com Marte, mesmo dispensando caravelas e sendo “diretas”, demoram a se efetuar. Depois de perguntar algo ao astronauta distante, ele continua atuando por alguns minutos como se não soubesse que a pergunta foi feita. Você suspeita que esse efeito aconteça também quando nos comunicamos na Terra, porém de maneira muito mais sutil e praticamente imperceptível. Normalmente, as comunicações entre duas pessoas parecem ser “instantâneas”. Elas são assim porque nosso intercâmbio de mensagens viaja em alta velocidade e por distancias relativamente curtas. Para grandes distâncias, porém, a informação sobre um evento qualquer, que viaja no máximo à velocidade da luz, só é recebida momentos – ou mesmo anos – mais tarde.

A luz percorre cerca de 300 mil quilômetros em um segundo. Quando falamos ao telefone com alguém, mesmo numa ligação internacional de “longa distância”, o sinal sai do aparelho, vai até uma central telefônica, e dela até um satélite a 36 mil quilômetros da Terra. O sinal retorna para a Terra e é captado por outra estação num país distante, que o retransmite a outro aparelho telefônico, percorrendo ao todo cerca de 72 mil quilômetros. Tudo isso demora 1/5 de um segundo, o que não é percebido pelos usuários de telefones, que conversam como se suas vozes fossem transmitidas instantaneamente. Mesmo numa comunicação com a Lua, os sinais de rádio demoram pouco mais de dois segundos para ir e voltar, o que é perceptível mas não chega a sugerir aos interlocutores que eles estão diante de umas das limitações mais fundamentais do Universo.

Ilusão Persistente

Para entender essa limitação à capacidade de comunicação no Universo, retornemos ao diálogo com o astronauta em Marte e investiguemos mais a fundo o que aconteceu. Sua voz, assim como sua imagem falando ao rádio, saíram de onde você estava e viajaram em todas as direções na velocidade da luz. As ondas de luz (incluindo sinais de rádio, que são uma forma de luz) deixaram a Terra e chegaram a Marte quatro minutos depois. Só então o astronauta respondeu à sua saudação. A resposta dele demorou mais quatro minutos para retornar. Oito minutos depois de saudá-lo, você o viu respondendo. É interessante imaginarmos uma imagem que contém você fazendo a pergunta viajando entre a Terra e Marte, sendo por algum tempo ignorada pelo astronauta. Essa imagem constitui um momento no tempo, “carregado” pelos fótons (as partículas de luz) de um lugar a outro.

Estritamente falando, a sensação de que há um tempo presente em todo o Universo é uma ilusão. No exemplo aqui apresentado, nosso presente difere do vivido pelo astronauta. Quando o observamos agora, vemos o que ele estava fazendo alguns minutos atrás. Por isso ele parece não responder à saudação inicial. Porém, esse mesmo momento da sua saudação só será visto por ele alguns minutos adiante. Cada um observa o que o outro estava fazendo no passado. O que levanta uma questão interessante: existe uma maneira de calcular um “agora” universal? Por exemplo, suponha que comemos um chocolate enquanto olhamos o astronauta desempacotar um instrumento científico. Quatro minutos depois, observamos que ele está instalando o instrumento no solo, e deduzimos que no mesmo instante em que comíamos o chocolate, o astronauta estava na verdade instalando o instrumento, e não o desempacotando. Assim, haveria um momento presente universal que poderíamos computar se descontássemos os atrasos causados pela velocidade finita da luz.

Isso só aconteceria se todos os objetos do Universo mantivessem suas posições relativas intactas: se as coisas não se movessem umas em relação às outras. Mas a teoria especial da relatividade, de Albert Einstein, mostrou que não é possível, nem em princípio, sincronizar nossos relógios com o de outra pessoa que esteja se movendo em relação a nós – nem mesmo se ela estiver passando ao nosso lado, em vez de se encontrar no distante planeta Marte. No dia a dia, julgamos poder sincronizar nosso relógio com alguém passando de carro por nós. Porém, se tivéssemos relógios extremamente precisos veríamos que seria impossível concordar com o motorista do carro sobre se duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Os efeitos da relatividade só são fáceis de notar a velocidades muito superiores às que estamos acostumados no dia a dia (ver “A Realidade não Percebida”, SCIENTIA, Edição 7). Se a velocidade da luz fosse infinita, haveria de fato um tempo universal, pois os atrasos descritos aqui não aconteceriam e todos os observadores se veriam “em tempo real”, não importando a distância entre si. Mas esse não é o caso.

Mesmo assim, intuitivamente acreditamos que existe um “agora” em todo o cosmos; que o que acontece aqui pode basicamente ser visto ao mesmo tempo por qualquer um, independentemente de sua localização no Universo. Como acabamos de ver, no dia a dia, temos essa impressão porque as distâncias envolvidas em nossas comunicações são muito curtas. A luz chega quase instantaneamente a qualquer lugar, e as coisas parecem transcorrer “em tempo real”. Entretanto, como uma caravela, ainda que ultrarrápida, a luz demora para irde um lugar a outro. E o exemplo do astronauta nos mostra que, depois de alguns meses, quando Marte se afastou da Terra, o tempo de comunicação entre a Terra e Marte mudou para vinte minutos. Isso porque a luz passou a ter de percorrer uma distância maior (isso vale para qualquer outra forma de transmissão de informação, já que nada viaja mais rápido que a luz. Ver quadro ao lado).

Imagine agora o que aconteceria se estivéssemos nos comunicando com alguém a uma distância muito maior que a do planeta Marte. Suponhamos que nosso interlocutor é um astronauta nas redondezas de Próxima Centauri. Depois de saudá-lo, poderíamos esperar uma resposta não alguns minutos depois, mas sim oito anos mais tarde! Se houvesse um telescópio suficientemente potente, poderíamos observar o astronauta, mas veríamos o que ele estava fazendo há aproximadamente quatro anos. O mesmo pode ser dito sobre Próxima Centauri. A imagem da estrela que vemos hoje mostra na verdade como ela era há quatro anos.

Assim, quando olhamos para longe, estamos olhando diretamente para o passado.

O Fim é o Começo

A profundidade desse passado aumenta com a distância. Quando observamos o centro de nossa galáxia, a 30 mil anos-luz de nós (um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, equivalente a 9,4 trilhões de quilômetros), estamos captando luz e informações que deixaram aquele local há 30 mil anos. Portanto, estamos vendo como o núcleo galáctico era 30 mil anos atrás. No caso de Andrômeda, vemos como esta galáxia era há 2,3 milhões de anos. E assim por diante: podemos ver como uma infinidade de galáxias era até bilhões de anos atrás.

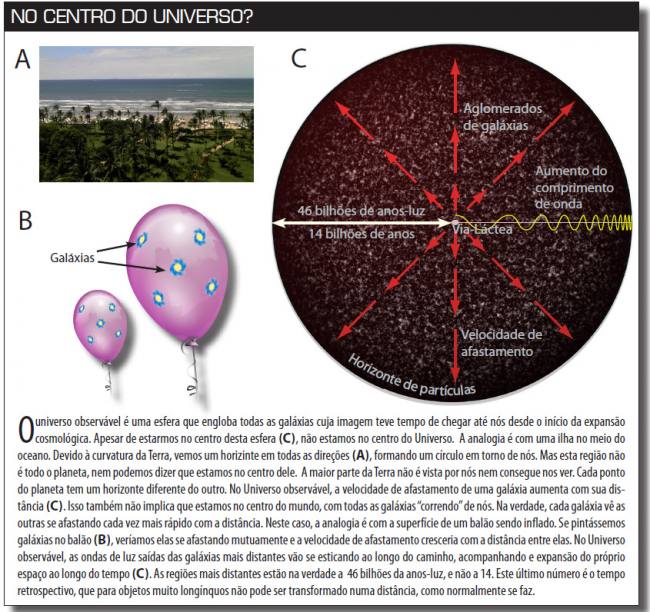

A essa altura, talvez você esteja se perguntando se poderíamos observar objetos com trilhões de anos ou até mesmo infinitamente antigos. Em princípio, isso seria possível. Mas não vemos esses objetos. Eles não estão lá. O Universo parece chegar ao fim, depois de cerca de 14 bilhões de anos-luz (a estimativa mais recente é 13,7 bilhões, mas aqui arredondamos este valor para 14 bilhões. Usamos esse número temporariamente. As distâncias envolvidas são maiores e veremos o motivo logo mais. A distância exata não é importante para o presente raciocínio). Não se trata de uma limitação dos nossos telescópios atuais. Também não é o caso que a distância torne os objetos celestes “pequenos” ou “pálidos” demais. Simplesmente, além de 14 bilhões de anos-luz não há mais galáxias. Podemos literalmente ver o fim ou a borda do mundo, por assim dizer. Depois dela, não há nada. Isso não significa, porém, que o Universo, além desses 14 bilhões de anos luz, se estende até o infinito num profundo vácuo. Isso seria realmente estranho, pois implicaria que estamos no centro do mundo, cercados por uma esfera de galáxias com raio de 14 bilhões de anos-luz. Essa localização especial no cosmos contrariaria o princípio Copernicano, que diz, em suma, que nosso sistema solar e nossa galáxia são típicos no Universo e não possuem localização privilegiada no espaço ou no tempo.

Para entendermos a causa deste limite cósmico, temos de levar o tempo em consideração. Dizer que não há nada além de 14 bilhões de anos-luz de distância é o mesmo que dizer que nada existia antes de 14 bilhões de anos atrás. Que o Universo iniciou-se há 14 bilhões de anos.

Escuridão Noturna

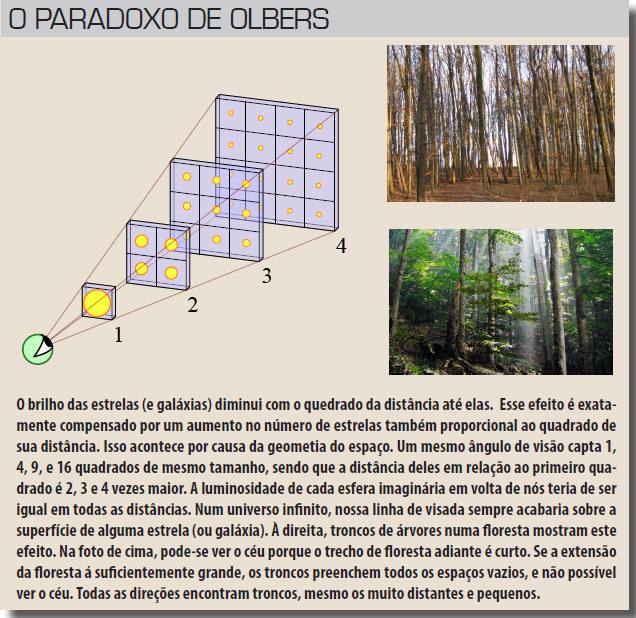

Curiosamente, nunca foi necessário construir supertelescópios para deduzir isso. O fato de o céu ser escuro à noite indica que o Universo não existiu eternamente. Até o final dos anos 20, era consenso entre os astrônomos que o Universo sempre foi como é atualmente. Quando se olha para o céu plácido, parece razoável supor que o Universo é estático – infinito e infinitamente antigo. Porém, cerca de cem anos antes, Heinrich Olbers, um médico alemão e astrônomo amador, havia argumentado que num Universo infinito e eterno, para qualquer lado que se olhe, a linha de visada deveria terminar na superfície de uma estrela. Num Universo infinito, deve haver uma quantidade infinita de espaço em torno de qualquer ponto. Podemos tomar qualquer local arbitrariamente e considerá-lo o “centro” do Universo. Se a matéria do Universo está distribuída uniformemente (o que é uma boa aproximação da realidade – dizemos que o Universo é isotrópico e homogêneo, ou seja, para qualquer lado que olhemos, e independentemente de onde estejamos, ele parece igual), então num Universo infinito não existiria nenhuma direção para onde olhássemos sem encontrar uma estrela no caminho, pois haveria um número infinito delas. Portanto, o céu noturno deveria ser tão brilhante quanto o Sol, o que contradiz o fato dele ser escuro.

Ou não deveria? Sabemos que o brilho e o calor das estrelas diminui com a distância. A escuridão do céu noturno poderia ser causada por esse efeito? Pelo fato de as estrelas estarem distantes demais de nós? Para entender porque esse não é o caso, é preciso se familiarizar com duas propriedades do espaço tridimensional. A primeira é que o brilho de um objeto diminui a uma taxa específica: o quadrado da distância entre nós e ele. Imaginemos duas estrelas de mesmo brilho: uma delas distante dez anos luz e a outra localizada a 20 anos-luz. Para nós a segunda estrela teria um brilho aparente quatro vezes menor do que a primeira. Mas esta perda de brilho com a distância é exatamente compensada pela segunda propriedade: a uma distância duas vezes maior, o número de estrelas numa determinada área do céu também se torna quatro vezes maior. De forma que num Universo infinito, seria impossível olhar para qualquer direção sem que a superfície de uma estrela fosse finalmente encontrada. Todas as direções seriam brilhantes (ver quadro ao lado). A uma distância muito grande, o brilho das estrelas seria diminuto, mas seu número seria muito elevado.

Além disso, num Universo infinitamente extenso e antigo, o brilho e o calor das estrelas já teriam tido tempo para se distribuir uniformemente pelo espaço. O calor sempre “flui” de um lugar quente para lugares mais frios. Por exemplo, se adicionarmos gelo a uma xícara de água quente, depois de um tempo veremos que o gelo foi derretido pela água, que também esfriou. Uma temperatura de equilíbrio entre a do gelo e a da água é atingida no final. Esse fato é expresso na física pela segunda lei da termodinâmica. Da mesma forma, o calor das estrelas se dissipa o tempo todo para o espaço, que é muito frio. Um Universo infinitamente antigo já teria há muito atingido o equilíbrio termodinâmico e deveria estar uniformemente “morno”. Não existiriam diferenças de temperatura entre espaços vazios e estrelas.

Por que então o céu noturno não é incandescente? Três explicações vêm à mente: ou o Universo termina em algum lugar ou as estrelas não estiveram brilhando sempre, não tendo tempo ainda para esquentar todo o céu. Ou ambas as coisas. A terceira explicação prevaleceu, por estar de acordo com a teoria do big bang, desenvolvida no século XX. Porém, essa mesma teoria tornou a explicação incompleta. A história é mais complicada – e fascinante. Isso porque no paradoxo de Olbers supõe-se que vivemos num Universo estático. Esta suposição está incorreta.

Big Bang

Após 1915, ano da publicação da Teoria da Relatividade Geral, de Albert Einstein, começaram a ser estudadas as implicações dessa ideia. Modelos matemáticos descreviam como a gravidade afetava o espaço, o tempo, a distribuição de matéria e energia no Universo como um todo. Em particular, o físico russo Alexander Friedmann chegou à conclusão de que as soluções das equações da relatividade geral apontavam para um Universo instável, que deveria estar aumentando ou diminuindo de tamanho. Como à época se acreditava que o Universo em larga escala era imutável, este resultado criou uma situação incômoda. O próprio Einstein, como resposta à idéia de que o Universo era instável, incorporou às suas equações uma “constante cosmológica”, que traria estabilidade ao Universo. Pouco tempo depois, descobriu-se que o Universo inteiro estava de fato expandindo (ver “O Big Bang”, SCIENTIA, Edição 5), o que levou Einstein a classificar sua constante cosmológica como o maior erro de sua vida. (Ironicamente, sabemos hoje que Einstein não estava errado, afinal. A constante cosmológica é tida como a provável causa da aceleração da expansão do Universo, descoberta no fim dos anos 90).

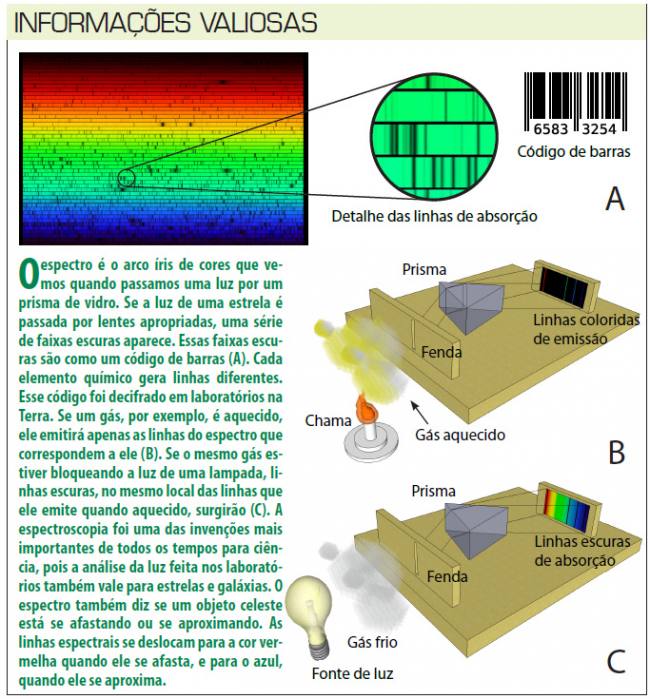

No começo do século XX, vários astrônomos, entre eles Vesto Slipher e James Keeler, descobriram que todas as galáxias, com exceção de algumas mais próximas, estavam se afastando de nós. Essa descoberta foi possível graças a uma técnica chamada espectroscopia, ou análise da luz. A luz branca é, na verdade, uma combinação de fótons de diversas energias, cada qual percebida por nós como uma determinada cor. Quando se juntam, essas luzes de diferentes energias são vistas como a cor branca. A espectroscopia consiste em decompor a luz branca emitida por um objeto distante através de instrumentos ópticos que revelam valiosos detalhes sobre a fonte emissora desses fótons. É graças a essa técnica que podemos conhecer a composição química de objetos astronômicos que provavelmente nunca teremos a chance de visitar (ver quadro ao lado).

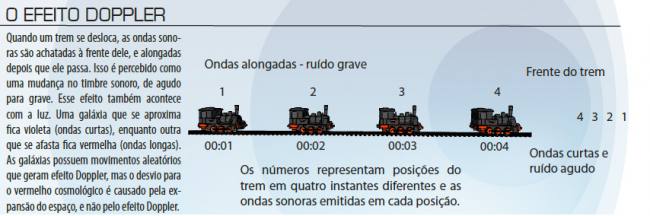

A análise da luz também permite saber se um objeto está se afastando ou se aproximando de nós. Quando um objeto se aproxima de nós, sua luz fica azulada. Objetos que se distanciam, por sua vez, sofrem um avermelhamento, apropriadamente chamado de desvio para o vermelho. Inicialmente, os astrônomos pensaram que este desvio para o vermelho era causado pelo chamado efeito Doppler. Apesar do nome obscuro, o efeito Doppler é um fenômeno familiar. Quando ouvimos o apito de um trem ou a sirene de uma ambulância em movimento mudarem de tom, estamos presenciando o efeito Doppler, um achatamento ou alongamento de ondas sonoras e luminosas causado pelo movimento (ver quadro ao lado).

Normalmente, não podemos notar o efeito Doppler da luz porque este é suave demais para ser percebido. Apenas objetos muito rápidos mudam sua cor de maneira apreciável. De qualquer forma, o importante a entender é que o efeito Doppler permite medir deslocamentos no espaço. As galáxias se movimentam, mas elas o fazem em todas as direções. Então, porque a espectroscopia mostrava que todas elas estavam se afastando de nós?

Em 1929, o americano Edwin Hubble publicou resultados que causariam uma revolução e o tornariam o astrônomo mais famoso do século XX. À frente do telescópio Hooker, de 2,5 metros de diâmetro, no observatório de Mount Wilson, o maior do mundo à época, Hubble e seu ajudante Milton Humason descobriram que o afastamento das galáxias seguia um padrão. Esse telescópio foi o primeiro a permitir que se identificassem estrelas variáveis em outras galáxias. Essas estrelas possuem um brilho intrínseco conhecido. A comparação entre este brilho conhecido e o brilho observado permite que se determine a que distância elas e as galáxias que as abrigam estão. Assim, Hubble e Humason foram os primeiros a conseguir medir a distância até outras galáxias (isto, em si, já representou uma descoberta momentosa; ver coluna “Revoluções”, SCIENTIA, edição 3). Agora, combinando as medições de desvios para o vermelho realizadas por outros astrônomos com suas próprias estimativas de distâncias, os dois astrônomos encontraram uma relação entre a distância de uma galáxia e sua velocidade de afastamento. Havia um aumento de velocidade diretamente proporcional à distância até uma galáxia, e esse aumento foi calculado por Hubble. Imediatamente, dados aparentemente sem sentido tornaram-se claros para os astrônomos (mesmo após os cálculos de Hubble passarem por drásticas correções nas décadas seguintes). Outra coisa, que não o efeito Doppler, estava gerando a maior parte dos desvios para o vermelho observados. Tratava-se da expansão do espaço. Ao se propagar de uma galáxia para outra, um fóton é esticado ao longo do caminho, pelo aumento do próprio “tecido” do Universo. Esse alongamento das ondas é semelhante ao provocado pelo movimento, mas sua causa é completamente diferente.

As galáxias se movimentam para todos os lados no espaço, mas o próprio espaço se expande, e como essa expansão acontece em todo lugar, ela se acumula com a distância. O fato de quase todas as galáxias estarem se afastando pode dar, mais uma vez, a impressão de que estamos no centro do mundo, emitindo uma força repulsiva que aumenta com a distância. Na verdade, a expansão do espaço está por toda parte e de qualquer galáxia pode-se ver quase todas as outras galáxias se afastando (ver quadro ao lado).

Se o Universo está ficando cada vez maior, isso implica que no passado ele foi muito pequeno. De fato, hoje os astrônomos afirmam confiantemente, com base em indícios numerosos e fortes, que há cerca de 14 bilhões de anos tudo o que há no Universo hoje estava agrupado num espaço extremamente reduzido, a uma temperatura de trilhões de graus (a unidade, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, realmente não importa quando falamos em números tão altos). Esse corpo de teoria é conhecido como Big Bang. O Big Bang resolve parte do paradoxo de Olbers (não havia nada brilhando antes de 14 bilhões de anos), mas cria uma outra dificuldade. Os físicos calculam que houve uma época, aproximadamente 300 mil anos depois do Big Bang, em que todo o céu se tornou brilhante. Todo o espaço tinha um brilho comparável ao da superfície das estrelas. Se todo o céu era incandescente e se, como vimos, a natureza do espaço permite que olhemos diretamente para o passado, por que então não vemos esse brilho até hoje? Como no paradoxo de Olbers, o big Bang parece implicar que o céu noturno não poderia ser escuro.

Paradoxos Resolvidos

O alongamento das ondas de luz é capaz de explicar porque o céu parece escuro à noite – para os nossos sentidos, pelo menos. A luz emitida no período de brilho intenso do Universo foi esticada até que suas ondas atingissem um comprimento correspondente a uma forma de radiação chamada microondas, conhecida principalmente por causa dos populares fornos que utilizam esse tipo de energia. Diferentemente de um forno comum ou de fornos elétricos, que emitem luz visível sob a forma de chamas ou de ferro incandescente, fornos de microondas emitem uma radiação que o olho humano não consegue enxergar. Porém, microondas podem ser “vistas” por detectores apropriados. Nessa modalidade de luz, o céu está longe de ser escuro. Ele está repleto dessa radiação que não enxergamos. Assim, a causa da escuridão noturna – para nós – é a expansão do espaço e não o fato de o Universo ter tido um início no tempo. Com a tecnologia atual, não é possível explorar distâncias além dessa cortina luminosa em microondas, que forma o limite do “visível”. De qualquer modo, não haveria muito que ver, além de partículas elementares vagando soltas pelo espaço até o instante, pouco anterior à cortina, em que o Universo iniciou (os físicos, porém, dariam tudo para obter essa visão do Universo primordial e estão se empenhando em construir telescópios que detectam ondas gravitacionais, para as quais a cortina é transparente). Não fosse pelas microondas, este limite seria dado pela próprio surgimento do Universo, há 14 bilhões de anos. Além dessa “época”, não seria possível ver nada, pelo simples fato de que não haveria nada para ver.

O Tamanho do Universo

Como há uma relação entre a velocidade de afastamento de uma galáxia e sua distância, determinar o desvio para o vermelho no espectro de galáxias longínquas é uma forma de medir sua separação de nós. Ou seja, distâncias crescentes resultam em afastamentos mais rápidos, o que se traduz em maiores desvios para o vermelho. De fato, os astrônomos preferem falar de desvios para o vermelho, ao invés de distâncias. Isso porque os primeiros podem ser medidos diretamente, enquanto as últimas são calculadas com base em estimativas da taxa de expansão do universo. Utilizando-se uma estimativa dessa velocidade de expansão e de como ela mudou ao longo da história (ela diminuiu, mas agora volta a aumentar (ver “Universo Acelerado”, SCIENTIA, Edição 12), também é possível calcular, para cada desvio para o vermelho medido, há quanto tempo a luz de uma galáxia foi emitida. Por exemplo, um desvio para o vermelho igual a 0,06 (ondas 6% maiores que o normal) indica que a luz passou 800 milhões de anos viajando até nós, enquanto um desvio de 1 (o dobro do comprimento normal) significa que a luz foi emitida há 7,7 bilhões de anos. Há pouco, ao discutir a aparente “borda” do Universo a 14 bilhões de anos-luz, eu ressalvei que a distância verdadeira é maior que essa. De fato, o Universo não contém nada mais antigo que 14 bilhões de anos. Mas para galáxias com um alto desvio para o vermelho, não se pode automaticamente transformar o tempo de viagem da luz numa distância em anos-luz. Isso poderia ser feito apenas se o Universo fosse estático, o que não não é o caso.

O que ocorre é que a cada milhão de anos-luz, a velocidade de expansão cósmica aumenta em cerca de 21,5 quilômetros por segundo (essa é a estimativa mais recente da constante de Hubble, ou a taxa de expansão do Universo). Para uma galáxia próxima, como a do Sombreiro (ver figura ao lado), situada a “apenas” 30 milhões de anos luz (desvio= 0.003), esse aumento de velocidade não é importante. A diferença entre a distância real da galáxia e a estimativa de quando a luz dela foi emitida é de somente cerca de 6 anos luz. Portanto, grosso modo, é lícito dizer que a galáxia emitiu sua luz há 30 milhões de anos e que ela se situa a 30 milhões de anos-luz. Para galáxias distantes, porém, a diferença se torna enorme. Uma galáxia com desvio de 4, que emitiu sua luz há 12 bilhões de anos, está hoje a mais de 23 bilhões de anos-luz. Sua luz começou a viajar pelo cosmos quando ela estava a apenas 4,6 bilhões de anos-luz de nós e o universo tinha apenas 1,5 bilhões de anos. É interessante notar que a luz não passou 4,6 bilhões de anos viajando, mas 12 bilhões de anos, por causa da rápida expansão do universo. O fóton saído da galáxia teve de viajar uma distancia muito maior do que ele teria de percorrer se o universo não estivesse expandindo. A região do Universo que detectamos como microondas localiza-se hoje não a 14 bilhões, mas a cerca de 44,5 bilhões de anos-luz de nós. Quando sua luz foi emitida, ela estava mil vezes mais próxima, a 40 milhões de anos luz.

Aqui há uma aparente inconsistência: como uma galáxia poderia estar a 4,6 bilhões de anos-luz quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos? Isso implica que a galáxia estava se afastando a uma velocidade superior à da luz, que, dizem os físicos, nunca pode ser ultrapassada! Na verdade, as galáxias não estão se movendo no espaço (não tão rápido, pelo menos). Seu afastamento não apresenta nenhuma contradição com a relatividade especial, que demonstra que movimentos no espaço mais rápidos que a luz são impossíveis (ver “A Realidade não Percebida”, SCIENTIA, Edição 7). As galáxias distantes se afastam de nós mais rápido que a luz porque o próprio espaço está expandindo. Nada impede que dois objetos em dois cantos distintos do universo em expansão se afastem mais rápido que a luz quando o próprio espaço está crescendo. Em livros e artigos de popularização científica, este ponto é bastante confuso. A confusão acontece porque normalmente quando se fala em desvio para o vermelho, não se leva em conta o fato de que o espaço expande. O desvio para o vermelho do efeito Doppler não é idêntico ao causado pela expansão do espaço. Diversos autores afirmam que o esticamento das ondas de luz se torna praticamente infinito quando a velocidade de afastamento se aproxima da da luz. Isso não acontece. Objetos que se afastam de nós diversas vezes mais rápido que a luz são rotineiramente observados. Mesmo assim, como vimos, é verdade que o desvio para o vermelho fica cada vez maior para objetos que emitiram sua luz perto de 14 bilhões de anos atrás, e se torna teoricamente infinito um pouco depois do início da radiação de microondas. Esse seria o verdadeiro limite do Universo? Não. Essa região de desvio para o vermelho tendendo ao infinito é chamada de horizonte de partículas. O horizonte de partículas marca o tamanho daquilo que os astrônomos chamam de universo observável, ou seja, as galáxias que podemos ver da Terra hoje porque sua luz teve tempo de nos atingir desde o início da expansão do cosmos. Assim, o horizonte de partículas é a distância máxima que a luz conseguiu viajar desde que o Universo começou até hoje (ver quadro na pág. 30). Para todos os fins práticos, este horizonte atualmente estaria situado a cerca de 46 bilhões de anos-luz, portanto além da cortina de microondas. (A distância até o horizonte muda com o tempo e tem profundas implicações sobre o destino do Universo (ver “Triste Fim do Universo”, SCIENTIA, Edição 14, e “Universo Acelerado”, SCIENTIA, Edição 12).

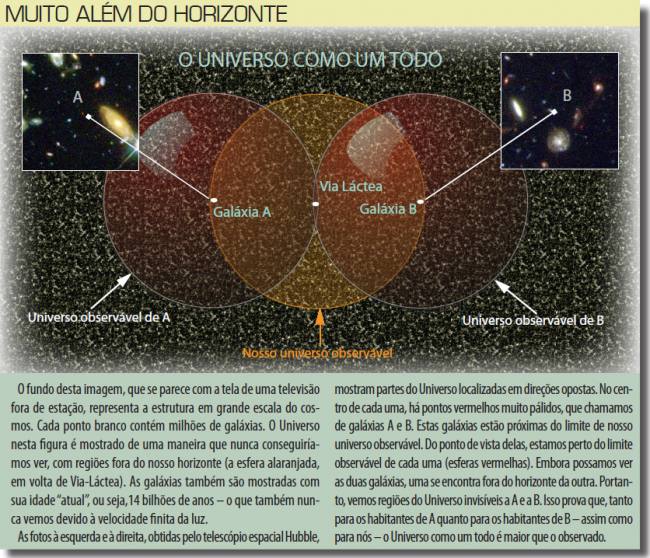

Para Sempre Inacessível

O termo universo observável implica a existência de regiões que não são observáveis; que o cosmos é maior do que aquilo que podemos ver dele. O tamanho do Universo não é limitado pelo que é observável. Existem regiões cuja imagem, desde que o Universo começou, nunca teve tempo de nos atingir. Um fato concreto ilustra muito bem isso: a foto que ilustra a primeira página deste artigo foi tirada pelo telescópio espacial Hubble em 1995. Chamada Campo Profundo Hubble Norte, ela mostra com clareza galáxias longínquas e revela alguns dos objetos mais distantes já vistos. Três anos depois, o Hubble obteve uma imagem semelhante, o Campo Profundo Hubble Sul, numa direção oposta à da sua correspondente ao norte. Nessas fotos, há alguns pontos minúsculos avermelhados. Esses pontos são galáxias muito afastadas, com um desvio para o vermelho elevado. Elas estão próximas do limite do que para nós é o universo observável. Do ponto de vista de qualquer uma dessas galáxias, nós é que estamos próximos do seu limite observável. Nós as vemos como elas eram há 11 ou 12 bilhões de anos. Eles vêm a imagem de nossa galáxia ainda jovem, com 2 ou 3 bilhões de anos de idade. Para o lado Sul, a situação é a mesma. Algumas galáxias estão próximas ao nosso horizonte, o que significa que nossa galáxia está próxima ao horizonte delas. Agora vem a parte surpreendente: como as galáxias em ambos os lados estão próximas ao nosso horizonte, as localizadas ao sul estão além do horizonte das que estão ao norte, e vice-versa (ver quadro ao lado). Uma região não consegue ver a outra. Para um dos lados, é impossível saber qualquer coisa sobre o outro lado. Isso demonstra, de maneira simples, que o Universo é maior do que conseguimos ver. Assim como vemos galáxias que estão fora do horizonte do Campo Profundo Norte, provavelmente há regiões vastas do Universo fora do nosso próprio horizonte. O Universo pode muito bem ser infinito, e para todo o sempre conheceremos uma minúscula região dele (que para nós parece imensa).

Em cosmologia, há uma teoria que descreve a expansão do Universo nos seus primeiros momentos, a chamada Inflação. A Inflação prevê que o Universo é muito maior do que aquilo que podemos ver. Embora nunca possamos provar isso diretamente, nem saber o tamanho real do Universo que está fora de nosso horizonte, existem diversas evidências que apoiam o modelo inflacionário, a ponto dele ser o mais disseminado entre os cosmólogos (ver “O ‘Bang’ do Big Bang, SCIENTIA, Edição 9).

Brooklyn Não Expande

A expansão do Universo tem algum efeito direto sobre nós? No filme Annie Hall, de Woody Allen, o garoto Alvy Singer é levado a um psiquiatra. Ao ser perguntado sobre o motivo de sua depressão, ele responde: “O universo está expandindo. O Universo é tudo, e se ele está expandindo, algum dia todas as coisas irão se despedaçar e será o fim de tudo”. Sua mãe intervém: “Por que você se preocupa com isso?” E, para o psiquiatra, ela relata: “Ele deixou de fazer a lição de casa”. O menino indaga: “De que adianta?” Impaciente, a mãe responde: “O que o Universo tem a ver com isso? Você está aqui no Brooklyn. O Brooklyn não está expandindo!” O psiquiatra, então, recomenda que o garoto aproveite a vida porque ainda vai demorar bilhões de anos até que o mundo acabe. É verdade que o universo terá um melancólico fim daqui a trilhões de anos, e pode-se encarar essa questão com pessimismo, como o garoto, ou com otimismo, como o médico. Porém, a mãe de Alvy está absolutamente certa. O Brooklyn, nosso planeta, nosso sistema solar e mesmo nossa galáxia não estão expandindo. Esses objetos mantêm-se coesos, seja pela atração entre seus átomos, seja por estarem presos um ao outro pela gravidade.

Daqui da Terra, podemos apenas nos maravilhar com a imensidão cósmica e com nossa pequenez diante do Universo. Esse conhecimento só foi revelado pela ciência há algumas décadas. Duda, meu companheiro do início desta história, sem dúvida perdeu muito ao ignorar tais fatos. Compreendê-los pode não mudar nada no Brooklyn ou no nosso dia a dia. Mas nos deixa orgulhosos da capacidade humana de desvendar tantas coisas surpreendentes sobre o mundo. Gradualmente, a ciência nos livra de séculos de superstição. E nos torna melhores por isso.

Outras

11/02/2012 » Trocando DNA11/02/2012 » Onde a Fala se Originou?

11/02/2012 » Holografia sem Lasers

10/02/2012 » Lição de Economia

06/02/2012 » Qual é a diferença?

05/02/2012 » As Colossais Distâncias Cósmicas

24/12/2011 » Clovis Rejeitado

24/12/2011 » Continentes em Movimento

24/12/2011 » A Estranha Vida Dos Cupins

24/12/2011 » Executando o Programa da Evolução

Veja mais »